遺留分

改正前 遺留分減殺請求権 目次

改正前 遺留分減殺請求権 目次

改正後 遺留分侵害額請求権 目次

改正後 遺留分侵害額請求権 目次

改正前

改正前

どんな制度か

遺留分を侵害する贈与又は遺贈がなされたとき、遺留分権利者及びその承継人が、遺留分の保全に必要な範囲内で、その遺贈・贈与等を減殺することができる権利を言います。

遺言で、法定相続分よりも少ない遺産しか承継できず、又は全く承継できない場合などに、一定の相続人に最低限の取り分を保障するものと考えるとよいでしょう。

誰が請求できるか

配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分請求権利者にはなれないことに注意が必要です。

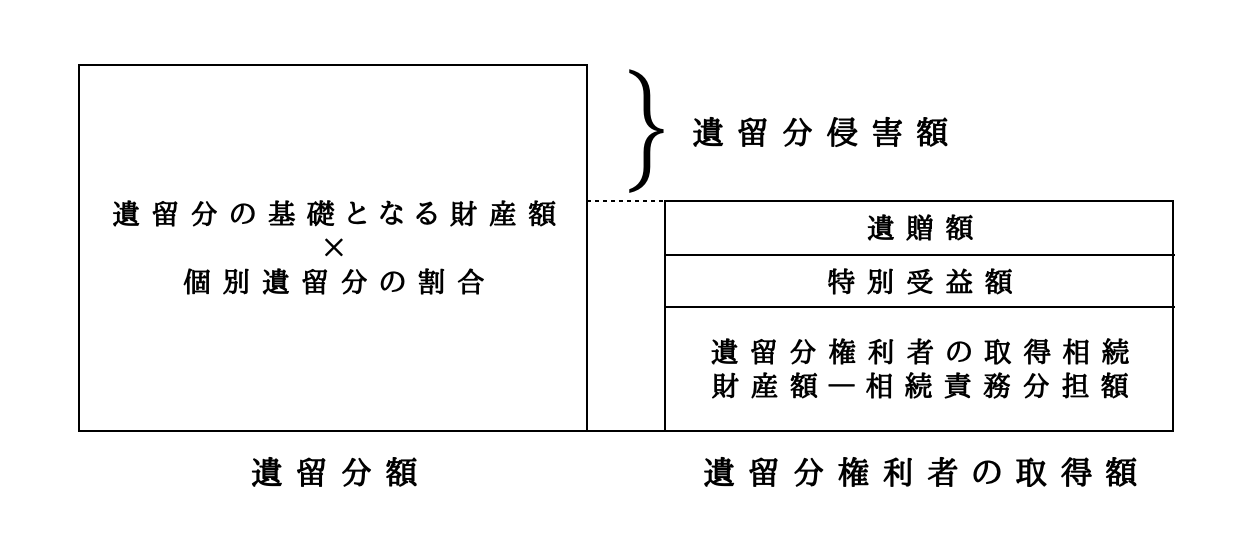

どのように計算するか(遺留分侵害額の算定方法)

以下のように計算します。

①遺留分算定の基礎となる財産

「相続開始時に被相続人が有していた財産の価額」+「被相続人の贈与した財産の価額」-「相続債務全額」(民1029 I)

②個別遺留分の割合

「総体的遺留分(民1028)」×「法定相続分の割合」

③遺留分額

「①遺留分算定の基礎となる財産額」×「②個別遺留分の割合」

④遺留分侵害額

(③遺留分額)-{(遺留分権利者の取得相続財産額-遺留分権利者の相続責務分担額)+遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額}

図解

実務的には、東京弁護士会・遺留分算定計算シートが使われています。ご参照ください。

どうやって請求するか

1年の短期消滅時効がある関係で、請求の意思表示をしっかり証拠に残すべきです。

配達証明付内容証明郵便の方法で送付するのがよいでしょう。

訴訟上請求するという方法もあります。

訴訟提起する場合は、管轄が地方裁判所(家庭裁判所ではない)になりますから、間違えないよう注意しましょう。

なお、相続の放棄は被相続人の生前にはできませんが、遺留分は生前に放棄することもできます。

どんな効果があるか

遺留分減殺請求権の意思表示により遺留分侵害行為の効力は消滅し(形成権説)、目的財産上の権利は当然に遺留分権利者に復帰する(物権的効果説)とされています。

どんな問題があるか

端的にいえば、物権的効果があることから、目的物が、遺留分権利者と受遺者・受贈者の共有状態

になってしまうことです。

共有状態には、①処分が困難(処分には共有者全員の同意が必要)、②事業資産が共有になると、事業の継続性に問題を生じる、③持分に応じた管理費用の負担など、共有者間で連絡を取り合わなければならない事項が多い、などの問題があります。

事業承継の際にも、遺留分の制度により、これが阻害されるという事例が散見される(②)ところです。

改正後

改正後

改正前相続法では、遺留分減殺請求をすると、物権的効果として(請求により自動的に)不動産の持分が請求者に帰属するなどの現象が起こり、共有状態になってしまうことが多く、簡単には処分ができなくなり、事業用不動産の帰属が問題になると事業承継の場面などで不都合を生じさせるなどしていました。

もともと、遺留分減殺請求権は、制定時の時代背景から、家制度を前提として、家の財産を確保するという発想で定められたものです。しかし、現在は、相続人の権利意識から行使され、被相続人が自分の財産を自由に処分できない状態になっているばかりか、さきにみた事業承継などで不都合が生じていました。そのため、物権的効果から債権的請求権へと、法的性質から、劇的に変更させる改正に踏み切ったというわけです。

改正後相続法で定められる遺留分侵害額請求権は、目的物の返還請求ではなく、「金銭」請求権に一本化されました。

価格弁償をすることで、不動産等の共有状態を免れることができ、これまで、遺留分減殺請求により共有状態が発生していたことに起因するトラブルは減少しそうです。

遺留分侵害額の計算方法も、より明確になりました。

遺留分の具体的計算過程で登場する「相続人への特別受益に該当する贈与」について、これまでは、何十年前のものでも、遺留分額算定時の「贈与財産額」に含める扱いとされていました。しかし、改正後相続法では、「相続開始前10年間にしたものに限る」取扱いになっています。

こちらから、別のページをお選びいただけます

あなたの地域は

〜〜

弊所の相談対応可能エリアです。

いつでもご相談ください。

弊所では対応できないエリアです。

ご相談の受付はできませんが、当ホームページに

相続に関しての情報をまとめておりますので、お役立てください。